搜索

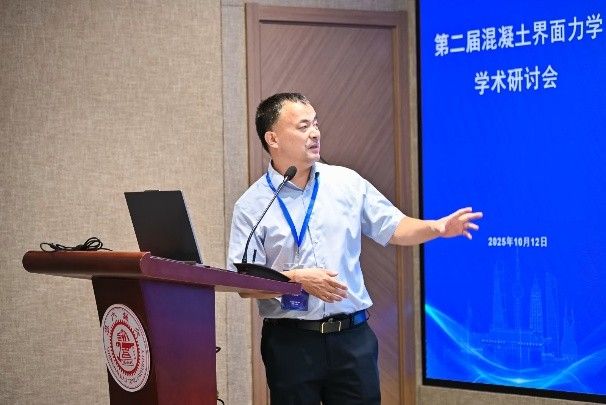

2025年10月12日,第二届混凝土界面力学学术研讨会在上海交通大学成功举行。该研讨会由广西大学副校长、同济大学特聘教授肖建庄发起,本届会议由上海交通大学船建学院土木工程系、上海市公共建筑与基础设施数字化运维重点实验室和刘清风教授课题组承办。会议汇聚了来自清华大学、浙江大学、同济大学、东南大学、重庆大学、中南大学、武汉大学、大连理工大学等十余所高校的近二十位特邀专家,以及近百名现场师生和逾千人次线上参与者,共同探讨混凝土界面力学领域的关键科学问题。

开幕式

上午的开幕式由刘清风主持。船舶海洋与建筑工程学院院长付世晓在开幕致辞中对各位嘉宾的莅临表示热烈欢迎,并感谢同济大学肖建庄教授对学院的信任。他提到今年恰逢交大土木系复建40周年,回顾了交大土木工程学科的发展历程。展望未来,学院将持续加大对土木学科的支持力度,营造开放、协同、创新的学术生态,深化与国内外顶尖团队的合作,推动基础理论突破与工程技术创新。

作为会议发起者,肖建庄教授首先回顾了举办这一学术活动的初衷。即以“界面”为切入点,共同探索混凝土从界面到宏观的多尺度科学问题。界面不仅存在于混凝土内部,还存在岩石乃至生物组织等复杂体系中,对界面的深入研究能够进一步加深人类对物质世界的认知。最后,肖建庄希望通过持续的系列研讨和以人工智能等新兴技术赋能的研究方法,推动界面力学的深入发展,以中国力量和智慧促进相关创新与突破。

船建学院副院长、土木工程系系主任陈锦剑教授对各位专家学者的到来表示由衷的喜悦和感谢。他表示,本次会议以“小而精”的研讨形式展开,很吸引人,希望这一形式能为大家带来充分的交流和讨论。陈锦剑最后诚挚邀请各位专家常来上海交通大学访问交流,携手合作,共同创新。

报告主题一:混凝土界面表征

第一单元特邀报告的主题是“混凝土界面表征”,由重庆大学周小平教授主持。华北水利水电大学副校长李伟华教授在报告中系统介绍了团队在腐蚀防护领域的最新成果:基于建筑垃圾再生尾粉开发了具有疏水特性的无机涂层材料,并探索了其与新能源电化学保护技术的协同应用,为提升严苛环境下混凝土结构的耐久性提供了新的材料选择与技术路径。

东南大学蒋金洋教授展示了其团队在界面方面从纳观、微观至细观的全尺度研究,重点包括CSH凝胶调控、微观结构表征及纤维作用评估,致力于以智能算法贯穿各个尺度,系统构建了相关数据库与预测模型,为材料性能的精准评估与设计提供了计算基础。

清华大学魏亚教授阐述了界面过渡区(ITZ)作为材料薄弱环节的关键影响以及针对ITZ的先进研究手段,通过动态模量成像、纳米划痕等微纳米尺度测试,量化了ITZ的厚度、模量及断裂性能,并证实其与宏观性能存在显著关联。她还强调,发展考虑非理想界面的跨尺度模拟方法,是精准预测混凝土长期力学与耐久性能的未来核心方向。

(多图请左右滑动查看)

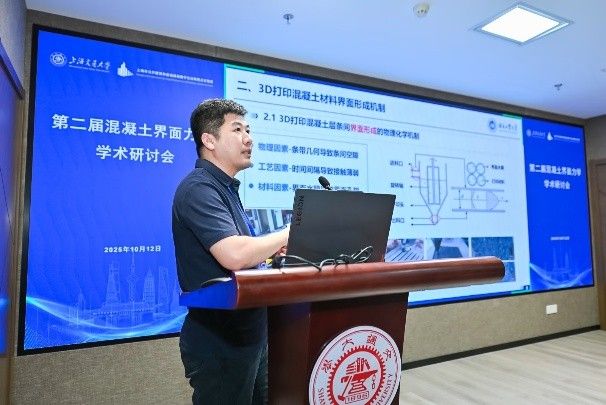

报告主题二:混凝土界面形成与模拟

第二单元特邀报告的主题是“混凝土界面形成与模拟”,由同济大学蒋正武教授主持。武汉大学的杨贞军教授阐述了钢纤维掺量与取向对CFRP-UHPC界面性能的影响机制。通过多尺度实验与模拟,揭示了纤维在抑制脱粘破坏、提升连接强度中的关键作用,并成功建立了能精准预测界面行为的力学模型,为高性能组合结构设计提供了重要理论依据。

同济大学任晓丹教授探讨了显示界面模型、近场动力学及向场动力学等先进数值方法在模拟3D打印混凝土界面行为中的应用。萁团队发展的新型隐式界面方法成功克服了传统模型的局限,实现了从材料开裂到大型结构失效的高效、高精度模拟。

青岛理工大学侯东帅教授介绍了融合分子动力学模拟与实验的跨尺度研究,旨在通过紫外光接枝技术改性玻纤-水泥界面。研究利用多尺度动力学模拟揭示了钙离子锚定与共聚物的增韧机理,并开发了新型联合势能场进行粗粒化分析。

河北工业大学王里教授阐释了3D打印混凝土层间界面的形成机理、及其对力学与耐久性的各向异性影响,以及多项创新改性技术。还介绍了基于断裂力学理论构建的、专用于模拟层间张开与剪切破坏的力学模型,为打印结构的设计与性能预测奠定了理论基础。

上海交通大学刘清风教授汇报了其团队在ITZ形成机理方面的新发现,提出了“局部界面中的离子传输”假说,将ITZ的形成归结于边壁效应、离子传输、骨料特性等五种机制共同作用的结果,并成功构建了用于描述这一多机制耦合过程的数值模型,从源头上为设计及改善混凝土材料的耐久性提供了新的理论框架与科学工具。

(多图请左右滑动查看)

圆桌讨论一

上午的圆桌讨论环节由重点实验室主任、船建学院副院长杨健教授主持。与会者围绕界面类型、厚度界定、性能影响因素等方面展开了深入交流,会议现场气氛热烈,思想火花不断碰撞。同济大学赵增丰研究员提出了 “界面厚度究竟应如何界定” 这一问题,由魏亚、肖建庄、杨贞军等多位专家从未水化水泥颗粒、骨料和测试技术等角度进行了回应。北京交通大学林红威副教授提出 “如何在界面破坏时考虑剪切膨胀”,周小平、张振南建议通过跨领域思维借鉴岩石力学的剪胀模型,但需针对尺度和材料差异进行相应调整。

学者们通过讨论,对界面厚度和性质需建立统一的表征体系、应结合CT重构、纳米压痕、数值模拟等先进量化分析手段、剪切滑移与法向变形的相互作用应纳入力学模型等问题达成了共识,并一致认为混凝土中界面虽微小却在宏观性能起着关键作用,为绿色可持续混凝土设计奠定了重要基础;同时界面又不仅限于固-固界面,还包括固-液、气-固、气-液等界面类型,应将界面的研究范围扩展至新拌阶段,并注重材料、结构、化学等多学科的交叉性和互补性。

(多图请左右滑动查看)

报告主题三:岩石及特种混凝土界面

第三单元特邀报告的主题是“岩石及特种混凝土界面”,由上海交通大学陈兵教授主持。重庆大学周小平教授介绍了一种先进的非局部广义粒子作用方法。该方法通过积分方程构建粒子间非局部作用,突破了传统有限元法在模拟界面开裂、大变形和非连续问题中的固有局限,为解决岩土与水利工程中的复杂灾变问题提供了高效的计算工具。

同济大学蒋正武教授分享了在混凝土材料强度极限方面的探索。报告从材料强度本质出发,指出实现300-500MPa超高性能的关键在于协同解决C-S-H凝胶强度、骨料相强度、界面强度及孔隙负强度这四个核心问题,提出了通过多尺度协同与跨尺度应力传递优化实现性能极限的新思路。

大连理工大学韩宝国教授展示了其团队在纳米复合水泥基材料界面的研究,结合多尺度模拟与实验验证,揭示了纳米粒子的迁移机制及负极-纳米中心协同作用原理,建立了CSH强度预测公式,为界面性能精准设计提供理论依据。

东南大学冯攀教授介绍了电化学储能混凝土的前沿研究。探讨了利用锌、锰电极与混凝土基质构建一体化储能结构的可行性,以及围绕界面的关键科学问题,相关研究有望为建筑墙体储能、零能耗建筑及极端环境能源供给提供解决方案。

上海交通大学张振南教授介绍了基于微观界面滑动的岩石力学模型。该模型将矿物颗粒简化为弹性单元,以摩尔-库伦准则描述界面滑移行为,从微观机理揭示了岩石宏观塑性变形与断裂的本质,为页岩气、地热等资源开采中的断裂问题提供了有效的分析工具。

(多图请左右滑动查看)

报告主题四:再生混凝土与界面性能

第四单元特邀报告的主题是“再生混凝土与界面性能”,由上海交通大学张大旭教授主持。青岛农业大学李秋义教授展示了再生混凝土多重界面结构的重构方法与性能优化路径。团队创新采用原位切片技术,精准解析了新老砂浆、骨料间的界面空间结构与损伤演化规律,为不同强度等级再生混凝土的配制提供了关键理论依据与工艺指导。

中南大学马昆林教授探讨了碳化及化学强化对再生骨料多重界面的改善作用。研究表明,碳化及化学浆液浸泡可有效提升老砂浆-骨料界面的显微硬度,是改善力学与耐久性的关键。然而,老砂浆层过厚时仍为薄弱环节且强化工艺需综合考虑成本与工程可行性。

广西大学应敬伟教授介绍了三维多孔石墨烯对混凝土界面及性能的改性机理与多尺度模拟方法。研究表明,极低掺量的石墨烯即可有效改善ITZ结构。同时自主研发了基于分层扫描和深度学习的三维建模方法,为改性混凝土性能预测提供了有效工具。

浙江大学弓扶元教授探讨了孔隙介质内膨胀对混凝土性能的双重影响及统一模拟方法。研究通过引入并联弹簧模型,揭示了ITZ开裂规律及骨料尺寸的影响,并在此基础上建立了再生混凝土抗冻性预测模型,为多组分材料设计提供了理论依据。

同济大学肖建庄教授系统介绍了再生混凝土多重界面的形成机制、性能影响及跨尺度研究方法。研究发现ITZ具有显著的非均匀性与梯度特性,虽在力学性能上有损失,却有利于抗火、阻尼等功能。团队通过多尺度表征、四维损伤模拟及数字化重构等手段,致力于揭示ITZ演化规律与破坏机理,最终实现再生混凝土性能的定量调控。

(多图请左右滑动查看)

圆桌讨论二

下午的圆桌讨论环节由肖建庄主持。与会师生围绕界面过渡区(ITZ)各向异性、微观-宏观性能关联、再生骨料质量的稳定性与强化处理方法、3D打印混凝土在工程中的界面处理等关键问题难题进行了热烈的讨论。有参会学生就ITZ的非均匀各向异性特征及其对界面力学研究的影响和科学意义进行提问,韩宝国和李伟华分别从混凝土材料组分上的分布不均、力学上的多向受力状态,以及钢筋-混凝土界面受到配方和环境影响的角度详细解释了ITZ各向异性的成因,刘清风补充说明了传统混凝土与纳米混凝土、再生混凝土等在界面处出现的不同物质非均匀富集现象在机理上存在相通性,并指出界面问题虽在力学领域是传统课题,但在混凝土材料领域由于存在物理、化学等多重复杂作用仍属前沿方向,需要新理论来解释新发现。上海交大熊青香提出了“如何在ITZ的微观特性与宏观力学性能缺乏明确的本构关系的情况下将微结构动态演化与宏观性能预测相联系”这一问题,蒋正武和肖建庄建议从ITZ物理化学特性获取模型计算参数、考虑时变因素、通过合理简化和数学推演接近真实值等角度去尝试得到可靠结果,并指出了界面的各向异性、强非线性和非均匀性之于数学模型建立的挑战性。

在再生混凝土和3D打印混凝土的应用问题上,杨健、李秋义、应敬伟、肖建庄、王里、李伟华等专家也分别从国际经验、经济成本、试验方法、工程案例、操作工艺、材料设计等各个方面进行了充分的探讨和答疑。大家一致认为未来研究应注重微观分析与宏观性能结合,通过实验、计算模拟与理论模型的融合,建立系统性的混凝土界面力学理论框架,并通过完善标准体系和开展工程示范推动成果转化,为绿色建材的规模化和安全化应用注入新的发展动能。

(多图请左右滑动查看)

闭幕式结语

在闭幕式上,重点实验室主任、船建学院副院长杨健教授总结认为本次会议交流成果丰硕、意义深远,多位资深专家与优秀青年学者做了十分前沿的学术报告,与会者就多个热点议题展开了热烈研讨,促成了深度的跨学科思维碰撞,并再次感谢肖建庄教授发起这一学术研讨会。

会议最后由肖建庄教授致闭幕辞。肖建庄高度评价了本次研讨会,认为会议内容充实、讨论深刻,线上线下反响热烈,充分体现了学界对混凝土界面力学前沿问题的高度关注。他表示此次研讨不仅加深了学术认识,更促进了不同研究团队之间的相互了解与合作意愿。最后,他由衷感谢会务组师生的辛勤付出,并邀请各方踊跃承办下一届会议。会议在热烈掌声中圆满结束。